Kasus Harun Masiku telah menjadi sorotan publik sejak 2020, ketika ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Meski telah menjadi buronan selama lebih dari empat tahun, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui, menjadikannya simbol kegagalan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

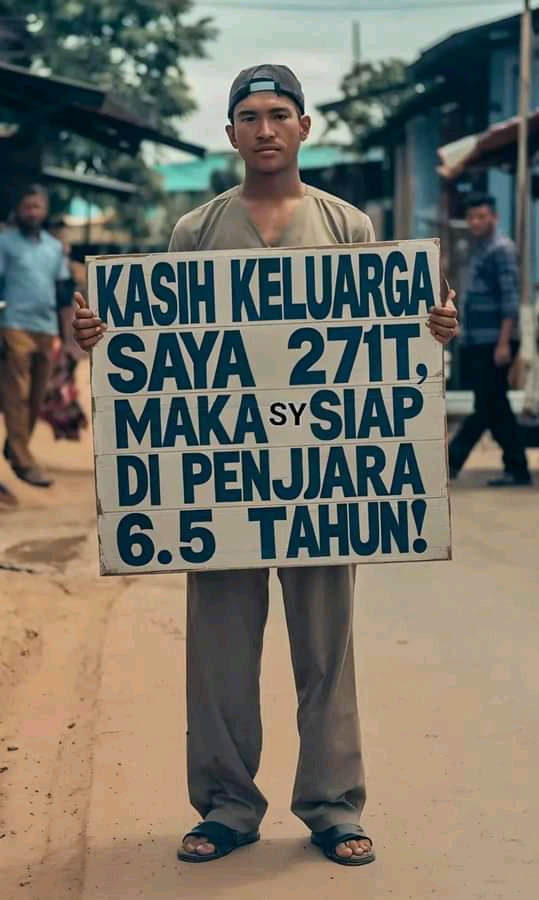

Kegagalan menangkap Harun Masiku menunjukkan sejumlah kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, upaya pencarian yang dilakukan lembaga penegak hukum tampak tidak maksimal. Bahkan, koordinasi antar-lembaga seperti KPK, kepolisian, dan imigrasi sering kali menjadi sorotan karena kurang sinkron. Pada 2024, KPK kembali menegaskan bahwa Harun Masiku adalah buronan yang paling dicari, dan pemerintah menawarkan sayembara dengan hadiah besar untuk informasi tentang keberadaannya.

Masalah ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih bersifat tebang pilih. Beberapa tersangka dengan kasus yang serupa berhasil ditangkap, sementara Harun tetap tidak terjangkau. Fenomena ini memunculkan dugaan adanya jaringan perlindungan politik yang memungkinkan seorang buronan bisa menghindari keadilan selama bertahun-tahun.

Reformasi hukum yang digaungkan sejak era Reformasi 1998 bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Namun, kasus ini justru menjadi simbol bahwa reformasi hukum belum berjalan sepenuhnya. Harun Masiku menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi tekanan politik dan kekuatan oligarki.

Kegagalan menangkap Harun Masiku berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Survei menunjukkan bahwa masyarakat semakin skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kegagalan ini juga merusak citra KPK, yang sejak awal diandalkan sebagai garda terdepan dalam perang melawan korupsi.

Untuk menyelesaikan kasus ini, beberapa langkah strategis dapat dilakukan; Langkah pertama yang bisa dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Penegakan hukum memerlukan sinergi antara KPK, kepolisian, imigrasi, dan bahkan lembaga internasional untuk melacak dan menangkap buronan. Kedua, meningkatkan transparansi, KPK perlu memberikan informasi berkala kepada publik terkait perkembangan kasus ini, termasuk hambatan yang dihadapi.

Ketiga, mengevaluasi internal KPK, reformasi internal di KPK diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi intervensi politik atau lemahnya pengawasan. Dan yang terakhir, harus adanya dukungan politik. Dalam hal ini pemerintah dan partai politik harus menunjukkan komitmen yang nyata terhadap pemberantasan korupsi, termasuk tidak melindungi buronan.

Harun Masiku tidak sekadar buronan, ia adalah simbol kelemahan sistemik dalam penegakan hukum Indonesia. Selama kasus ini belum terselesaikan, reformasi hukum di Indonesia akan terus dipertanyakan. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bersatu untuk menuntaskan kasus ini, menjadikannya tonggak baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kasus Harun Masiku adalah ujian nyata bagi komitmen Indonesia terhadap keadilan. Apakah kita akan membiarkannya menjadi noda dalam sejarah hukum, atau justru menjadikannya momentum perubahan?

Desi Sommaliagustina

Desi Sommaliagustina