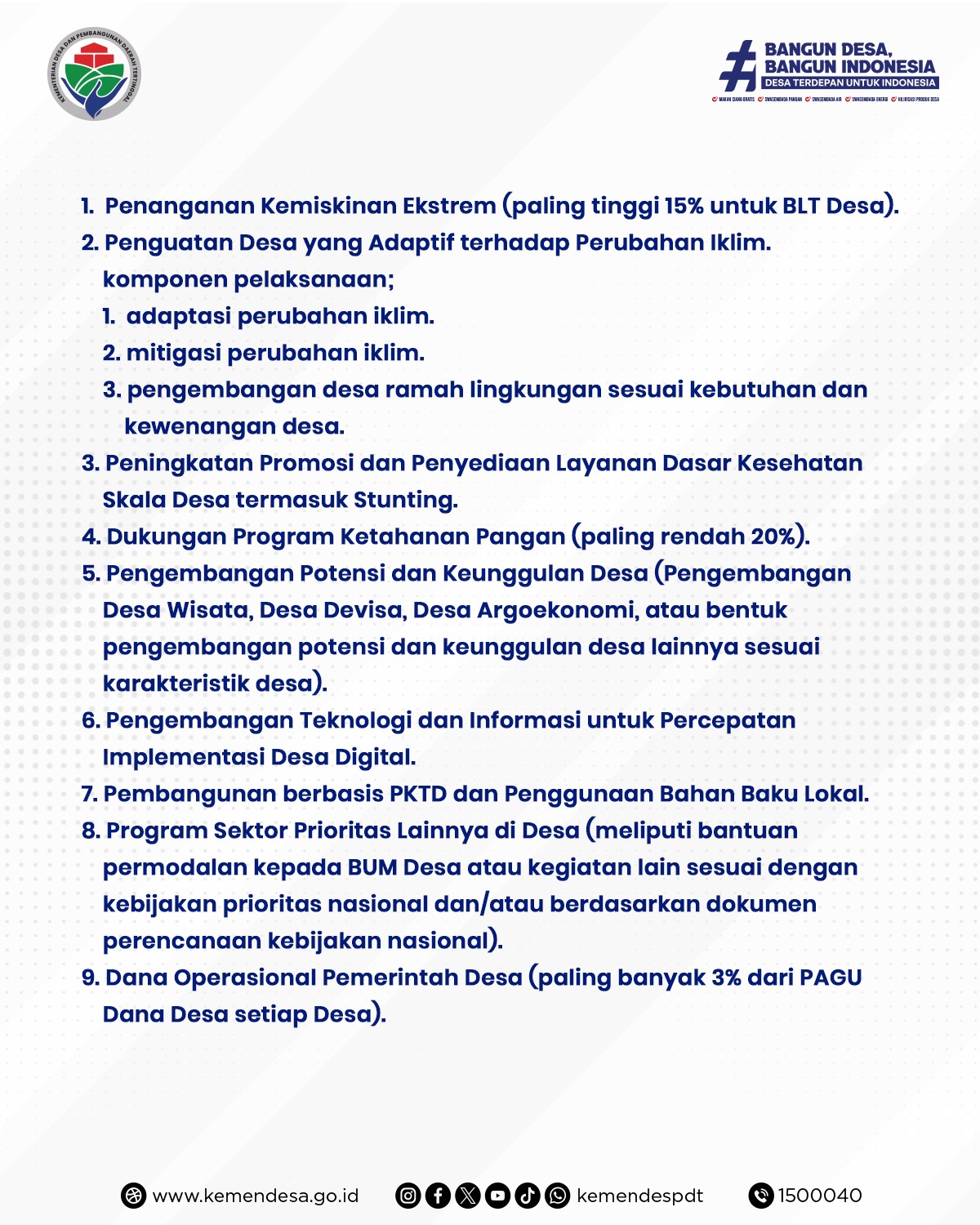

Kebijakan Dana Desa kembali menempati panggung utama dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2025. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merilis sembilan prioritas penggunaan Dana Desa sebagai arah kebijakan afirmatif dalam upaya membangun dari pinggiran. Dari penanganan kemiskinan ekstrem hingga transformasi digital desa, prioritas ini seolah menjadi peta jalan menuju desa yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Namun, pertanyaan krusial mengemuka: seberapa realistis skema tersebut dalam konteks realitas sosial dan administratif desa di Indonesia hari ini? Apakah prioritas ini telah berpijak pada kondisi faktual dan kebutuhan aktual desa? Ataukah hanya menjadi rangkaian normatif yang mengambang di tataran teknokratis?

Kemana Saja Alokasi Dana Desa?

Alokasi maksimal 15% Dana Desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa negara masih mengedepankan pendekatan kuratif. Meski patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan, pendekatan ini tak boleh menjadi permanen. Alih-alih membangun daya lenting ekonomi, BLT berpotensi melanggengkan ketergantungan apabila tak disertai program pemberdayaan yang simultan.

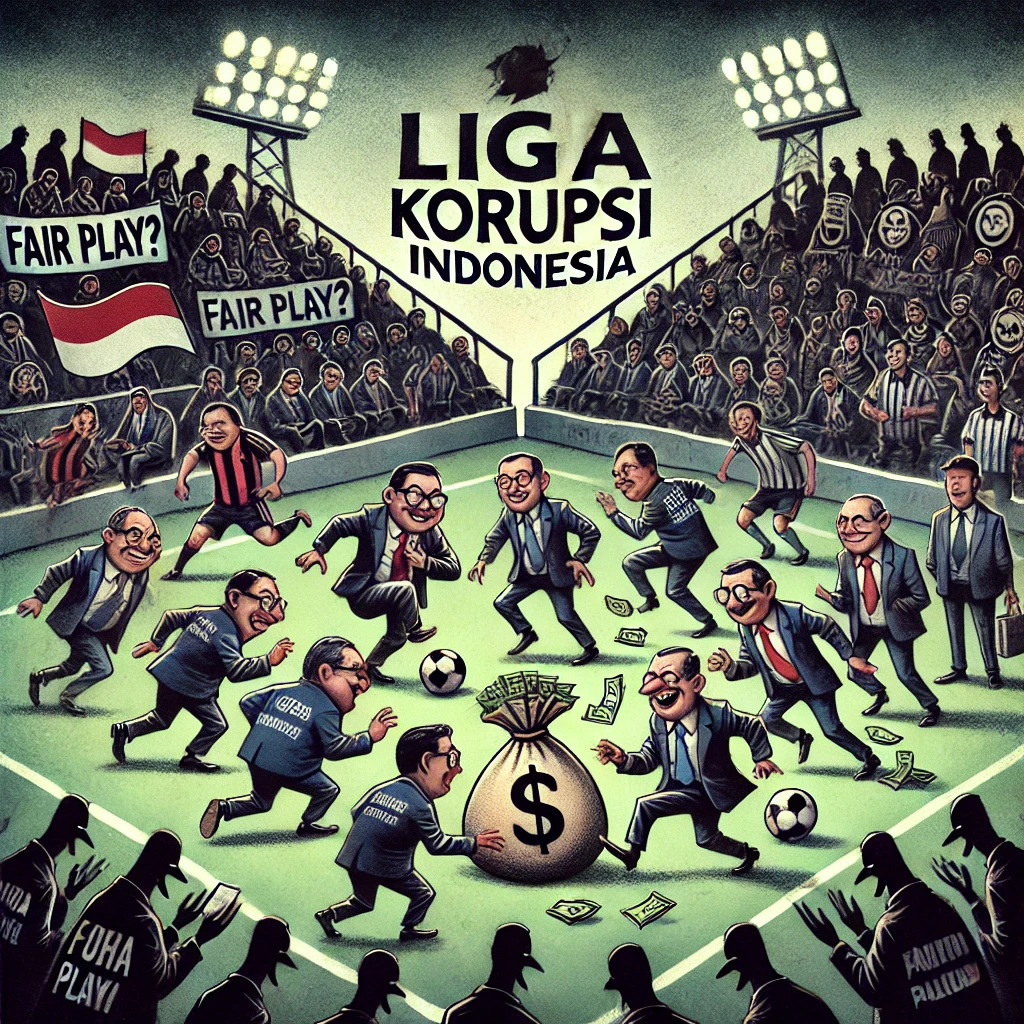

Asas selektif dan berbasis data mutakhir harus menjadi fondasi pelaksanaan BLT Desa. Sayangnya, banyak desa masih mengandalkan data lama, tumpang tindih, atau bahkan manipulatif dalam menentukan penerima manfaat. Akuntabilitas program ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan desa dan integritas aparaturnya.

Pemerintah menekankan tiga komponen penting untuk menjadikan desa adaptif terhadap perubahan iklim: adaptasi, mitigasi, dan pengembangan desa ramah lingkungan. Ini merupakan arah kebijakan yang visioner, tetapi realisasinya sangat menantang. Sebagian besar desa di Indonesia masih bergulat dengan persoalan dasar seperti sanitasi, akses air bersih, dan pengelolaan sampah.

Desa seharusnya menjadi aktor utama dalam perlindungan lingkungan. Namun dalam praktiknya, program penghijauan, konservasi, atau energi terbarukan di tingkat desa masih minim. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran adaptasi iklim tidak hanya terserap secara administratif, tetapi berdampak pada perubahan perilaku dan sistem lokal.

Stunting menjadi isu krusial yang mendapat perhatian dalam prioritas ketiga. Desa diharapkan menjadi garda depan dalam promosi dan penyediaan layanan kesehatan dasar. Ini langkah strategis, tetapi juga berat. Desa memerlukan fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, dan keterlibatan aktif kader posyandu.

Sinergi antara Dana Desa dan program Kementerian Kesehatan mutlak diperlukan. Misalnya, pengadaan makanan tambahan bergizi untuk balita, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Pemerintah pusat harus memperkuat sistem insentif dan pendampingan agar desa tak bekerja sendiri.

Ketahanan Pangan, Desa Wisata, Digitalisasi Bukan Ketahanan Isi Saku

Alokasi minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan mengandung makna strategis. Di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim, ketahanan pangan lokal menjadi kunci. Namun, perluasan sawah dan pembagian bibit tak cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem pangan desa yang holistik.

Hilirisasi hasil pertanian, pengolahan pascapanen, hingga penguatan koperasi tani harus menjadi bagian dari skema ini. Pemerintah juga perlu memfasilitasi pemasaran digital produk desa agar tidak tergantung pada tengkulak. Ketahanan pangan sejati adalah ketika desa mampu mandiri secara produksi, distribusi, dan konsumsi.

Pengembangan Desa Wisata, Desa Devisa, dan Desa Argoekonomi menekankan pada potensi unik setiap desa. Namun perlu dicermati bahwa program ini rentan dipaksakan tanpa kajian karakteristik lokal. Banyak desa gagal dalam pengembangan wisata karena minim riset pasar, pengelolaan profesional, dan infrastruktur pendukung.

Pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pemetaan potensi berbasis data. Keunggulan lokal tak boleh sekadar jargon. Ia harus menjadi narasi yang dibangun dari bawah, oleh masyarakat desa sendiri.

Digitalisasi desa dan percepatan implementasi “Desa Digital” menandai pergeseran paradigma pembangunan. Namun, fakta menunjukkan bahwa ribuan desa di Indonesia masih mengalami blank spot. Tanpa akses internet yang layak, digitalisasi hanya akan menjadi slogan.

Selain infrastruktur, literasi digital masyarakat desa juga perlu diperkuat. Pemerintah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, dan dunia usaha untuk menciptakan program pelatihan digital berbasis komunitas. Transformasi digital harus berpihak pada yang tertinggal, bukan memperlebar jurang digital.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penggunaan bahan baku lokal menjadi wujud nyata pembangunan inklusif. Namun dalam implementasinya, tak sedikit desa justru membeli material dari luar atau menggunakan kontraktor eksternal. Ini mencederai semangat pemberdayaan lokal.

BUMDes: Bukan Insentif Untuk Perangkat Desa

Pemerintah perlu mengatur sistem insentif yang mendorong penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal. Di sisi lain, kualitas pekerjaan juga harus diawasi agar tidak asal-asalan hanya demi menyerap anggaran.

Dana Desa juga dapat digunakan untuk sektor lain sepanjang sesuai dengan kebijakan nasional atau perencanaan yang sah. Fleksibilitas ini penting, tetapi harus diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat. Tanpa mekanisme partisipasi dan transparansi, ruang ini bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek titipan elit lokal.

Peran BUMDes dalam skema ini juga harus dievaluasi. Banyak BUMDes mati suri atau menjadi sarana penyimpangan. Pendampingan, audit, dan pemberian sanksi perlu ditingkatkan.

Alokasi maksimal 3% dari Pagu Dana Desa untuk operasional pemerintahan harus dijaga ketat. Dana ini rawan pemborosan jika tidak diawasi. Pemerintah harus mendorong transparansi penggunaan operasional melalui publikasi rutin laporan keuangan dan keterlibatan BPD dalam pengawasan.

Sembilan prioritas Dana Desa 2025 (berdasarkan Permendes No.2 Tahun 2024) mencerminkan komitmen negara terhadap pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tanpa penguatan kapasitas kelembagaan desa, sistem pengawasan partisipatif, dan keterbukaan informasi publik, kebijakan ini akan kehilangan makna substantifnya.

Keterlibatan masyarakat, akademisi, jurnalis lokal, serta LSM harus diperluas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Desa bukan objek pembangunan, tetapi subjek utama dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran.

Pembangunan desa sejati hanya bisa tercapai jika masyarakat desa memiliki kendali atas masa depannya sendiri, didukung oleh negara yang hadir secara adil, transparan, dan berpihak.

Andre Vetronius

Andre Vetronius