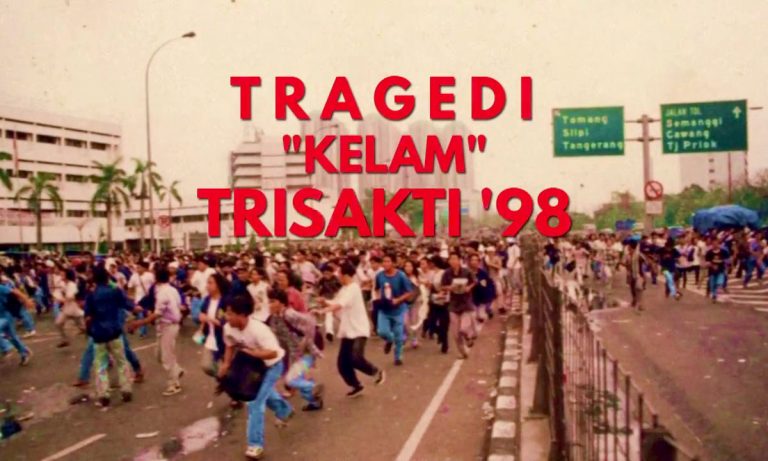

Dua puluh enam tahun telah berlalu sejak peluru negara menembus tubuh empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie gugur saat memperjuangkan suara rakyat. Mereka bukan kriminal. Mereka bukan pemberontak. Mereka mahasiswa yang menginginkan perubahan: reformasi.

Namun hingga hari ini, tidak satu pun aktor negara yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu pernah diadili. Tidak ada dakwaan, tidak ada putusan pengadilan, dan tentu saja tidak ada keadilan. Yang ada hanya upacara tahunan, tabur bunga, dan pernyataan belasungkawa. Tragedi Trisakti telah berubah menjadi monumen politik, bukan proses hukum

Komnas HAM telah menyatakan bahwa Tragedi Trisakti adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Penembakan mahasiswa dalam demonstrasi damai masuk dalam kategori pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing), yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional. Sesuai Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan semacam ini tidak bisa dikompromikan, apalagi dilupakan.

Namun nyatanya, Kejaksaan Agung berkali-kali mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM, beralasan “tidak cukup bukti.” Ini menunjukkan dua hal: lemahnya kemauan politik dan pengabaian terhadap supremasi hukum. Dalam sistem hukum modern, penolakan tanpa penyidikan menyeluruh dan pengadilan terbuka adalah bentuk impunitas terselubung.

Setiap tahun, masyarakat memperingati Tragedi Trisakti. Spanduk dibentang. Lilin dinyalakan. Foto-foto lama kembali beredar. Namun peringatan ini hanya mengulang luka, bukan menyembuhkannya. Apa artinya demokrasi yang diperjuangkan dengan darah jika pelurunya dibiarkan tak bertuan?

Tragedi Trisakti adalah bagian dari rangkaian pelanggaran HAM berat menjelang kejatuhan Orde Baru—bersama kasus Semanggi I, Semanggi II, dan penghilangan paksa aktivis. Sayangnya, negara cenderung menormalisasi tragedi ini sebagai bagian dari “proses sejarah” ketimbang sebagai tindak pidana berat. Hal ini menegaskan bahwa transisi demokrasi di Indonesia belum menyentuh akar keadilan.

Dalam negara hukum, pembunuhan tidak bisa diselesaikan dengan narasi. Pelaku harus diadili. Tidak cukup hanya memberi beasiswa kepada anak korban atau membangun tugu peringatan. Negara punya kewajiban konstitusional untuk mengusut dan menuntut pelaku ke pengadilan.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab moral dan hukum. Dalam Nawacita, pemerintah pernah berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun janji itu tinggal janji. Justru, beberapa figur yang diduga terlibat dalam tragedi masa lalu malah diangkat ke jabatan strategis. Ini bukan hanya kegagalan keadilan transisional, melainkan pelecehan terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Jika penyelesaian yudisial tersendat, maka pendekatan alternatif seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bisa digagas kembali. Namun rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan pengakuan pelaku tidak memiliki legitimasi. KKR bukan sekadar forum maaf-memaafkan, tapi forum kejujuran sejarah dan pemulihan martabat korban.

Kita juga perlu mendorong pendidikan publik yang memasukkan tragedi Trisakti dalam kurikulum sejarah dan hukum HAM. Generasi muda harus tahu bahwa demokrasi tidak lahir tiba-tiba. Ia lahir dari darah, air mata, dan nyawa yang terenggut. Mengingat Trisakti berarti menolak lupa dan menolak kompromi terhadap pelanggaran HAM.

Tragedi Trisakti bukan sekadar peristiwa masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa negara bisa—dan pernah—menjadi pelaku kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Demokrasi tidak bisa berdiri kokoh di atas impunitas. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tapi juga harus berani menelusuri siapa yang memberi perintah.

Selama pelaku belum diadili, selama kebenaran belum diungkap, dan selama keadilan belum ditegakkan, maka setiap peringatan Trisakti adalah pengulangan luka—bukan pemulihan. Ini bukan sekadar soal sejarah, ini soal tanggung jawab negara. Masih adakah keadilan itu?

Desi Sommaliagustina

Desi Sommaliagustina