Wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali mencuat ke permukaan publik. Ini bukan kali pertama, dan barangkali bukan pula yang terakhir. Setiap kali gagasan ini dihidupkan, masyarakat kembali dipaksa menghadapi luka sejarah yang belum sembuh. Wacana tersebut tidak sekadar menguji ingatan kolektif bangsa, tetapi juga merentang pertanyaan tentang keadilan, etika, dan arah moral bangsa. Layakkah seorang penguasa otoriter, dengan warisan kelam pelanggaran HAM dan korupsi yang menggurita, diberi gelar kehormatan tertinggi oleh negara?

Gelar pahlawan nasional bukan sekadar simbol. Ia adalah bentuk penghormatan tertinggi dari negara kepada warganya yang dinilai berjasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga kedaulatan, atau memajukan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 secara eksplisit menyebutkan bahwa gelar ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Jika ditakar dengan kriteria tersebut, maka Soeharto gagal memenuhi sebagian besar syaratnya. Ia mungkin mencatat peran militer dalam pembebasan Irian Barat dan stabilisasi pasca-G30S, tetapi lebih dari itu, Soeharto adalah simbol pemerintahan otoriter selama 32 tahun, yang justru menggerogoti sendi demokrasi, menindas hak-hak sipil, serta menorehkan luka sosial yang belum benar-benar dipulihkan.

Luka yang Belum Sembuh

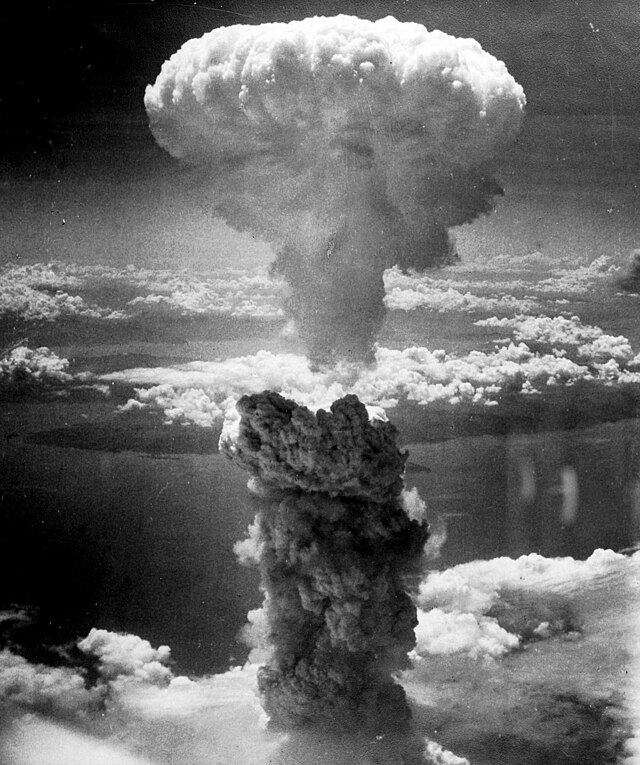

Kekuasaan Orde Baru berdiri di atas fondasi represi. Pembantaian massal 1965–1966 yang menyasar anggota dan simpatisan PKI menjadi lembaran kelam awal kekuasaan Soeharto. Laporan Komnas HAM menyebutkan, pembunuhan, penahanan tanpa proses hukum, serta kerja paksa terhadap ratusan ribu orang terjadi secara sistematis dan masif. Namun hingga kini, negara belum pernah menyatakan permintaan maaf resmi, apalagi melakukan rekonsiliasi bermartabat.

Sepanjang tiga dekade kekuasaannya, kontrol terhadap media, pembubaran partai politik, pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, serta pelanggaran berat terhadap HAM di Aceh, Timor Timur, dan Papua mewarnai masa pemerintahannya. Banyak aktivis dan intelektual dibungkam. Mahasiswa yang bersuara diburu. Di saat yang sama, korupsi dan nepotisme menjalar hingga ke akar birokrasi.

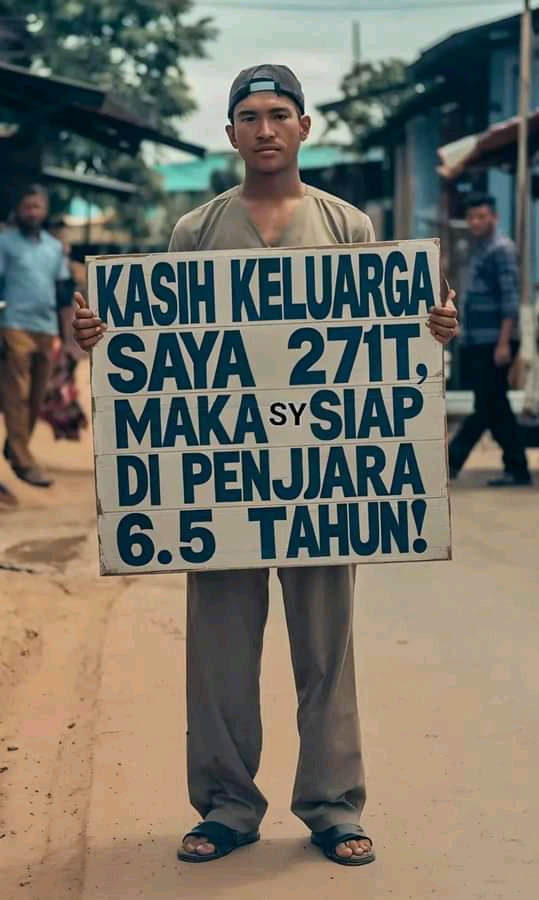

Salah satu ironi terbesar dalam sejarah Indonesia modern adalah ketika mantan Presiden Soeharto dinobatkan oleh Transparency International sebagai kepala negara paling korup di dunia. Kerugian negara ditaksir mencapai 15–35 miliar dolar AS, terutama akibat praktik kroniisme dan penguasaan sumber daya oleh keluarga dan kolega dekatnya.

Walau tidak pernah dihukum secara pidana karena alasan kesehatan, proses hukum terhadap yayasan-yayasan miliknya serta bisnis keluarganya membuka tirai praktik kleptokrasi yang menodai sistem hukum dan keuangan negara. Ini bukan sekadar kekeliruan administratif; ini adalah bentuk penghianatan terhadap amanah rakyat.

Pahlawan Tanpa Teladan?

Pahlawan adalah teladan. Ia bukan sekadar sosok berprestasi, tetapi juga panutan moral dan etik. Seorang pahlawan nasional semestinya memberi inspirasi, terutama bagi generasi muda. Jika negara memberikan gelar kehormatan tertinggi kepada seorang tokoh yang identik dengan kekuasaan otoriter dan korupsi, apa nilai yang kita wariskan?

Apakah kita sedang mengajarkan bahwa kekuasaan absolut dapat dibenarkan asal disertai pembangunan ekonomi? Bahwa pelanggaran HAM dan pembungkaman oposisi adalah harga yang wajar untuk stabilitas? Narasi ini tidak hanya membahayakan demokrasi, tetapi juga mengaburkan batas antara benar dan salah dalam kehidupan berbangsa.

Sebagian pendukung wacana ini berdalih bahwa pengangkatan Soeharto adalah bagian dari rekonsiliasi sejarah. Rekonsiliasi tidak bisa dibangun di atas pengaburan kebenaran. Rekonsiliasi mensyaratkan kejujuran, pengakuan atas kesalahan, dan pemulihan martabat korban. Sampai hari ini, negara belum mengakui atau menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru.

Tanpa upaya pengungkapan kebenaran, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukanlah bentuk penghormatan, melainkan pelecehan terhadap korban dan sejarah itu sendiri. Ini justru akan menciptakan luka baru, merusak integritas sejarah, dan menghambat proses penyembuhan bangsa.

Sejarah adalah milik rakyat, bukan milik penguasa. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah bentuk manipulasi narasi sejarah oleh mereka yang berhasrat mengaburkan masa lalu demi kepentingan politik hari ini. Negara seharusnya belajar dari masa lalu, bukan memutihkannya.

Kita punya banyak tokoh yang jauh lebih pantas diberi gelar pahlawan. Mereka yang berjuang tanpa pamrih, melawan ketidakadilan, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam senyap. Mengapa justru negara ingin mengabadikan sosok yang menindas, bukan yang membebaskan?

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengakui kesalahan dan belajar darinya. Menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional bukanlah sikap dendam, tetapi langkah moral untuk menjaga integritas sejarah. Ini adalah pengingat bahwa keadilan dan kebenaran harus selalu menjadi fondasi bangsa, bukan sekadar stabilitas semu yang dibangun di atas represi dan ketakutan.

Sudah saatnya negara berhenti bermain-main dengan luka sejarah. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya menyesatkan, tetapi juga menghina ingatan, martabat, dan perjuangan rakyat yang telah lama terabaikan.

Desi Sommaliagustina

Desi Sommaliagustina