“Kadang-kadang orang terlalu pintar itu tidak jadi apa-apa.” Pernyataan ini datang dari Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato yang kini viral di berbagai media sosial. Mungkin konteksnya adalah sindiran terhadap para pengkritik. Namun, di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elite, ucapan ini tidak bisa dilepaskan dari tafsir dan implikasi sosial yang lebih luas: benarkah kecerdasan bukan lagi sesuatu yang dihargai dalam ruang kekuasaan? Dan lebih jauh, haruskah kita “bodoh dulu” untuk bisa diterima dalam sistem politik yang busuk?

Pernyataan ini menggelitik, namun juga menyakitkan. Di negeri ini, sudah terlalu banyak orang jujur dan pintar yang tersingkir, bukan karena tak mampu, tapi karena tidak mau mencium tangan kekuasaan. Di sisi lain, tidak sedikit yang secara terang-terangan korup, tidak kompeten, dan tak punya rekam jejak kerja, namun tetap diberi posisi strategis hanya karena loyalitas, koneksi, atau bahkan sekadar karena tidak membahayakan atasan. Maka, publik pun mulai bertanya-tanya: apakah kita sedang hidup dalam zaman di mana kejujuran dan kecerdasan dianggap ancaman?

Dalam sistem demokrasi yang sehat, meritokrasi adalah pilar utama. Negara maju seperti Finlandia, Jerman, atau Jepang membangun birokrasi dan pemerintahan dengan mengutamakan kapasitas, integritas, dan kompetensi. Tapi di Indonesia, meritokrasi sering kali dikalahkan oleh oligarki dan nepotisme. Kita tahu betapa banyak orang cerdas di perguruan tinggi, LSM, lembaga riset, bahkan birokrasi, yang dipinggirkan karena tak mau kompromi dengan praktik kotor. Yang menarik, banyak dari mereka kemudian dicibir: “Terlalu idealis”, “nggak fleksibel”, atau “nggak tahu cara mainnya”.

Ucapan Prabowo, kalau dibaca secara sarkastis, seolah mengamini keadaan tersebut. Bahwa orang pintar, yang sering mengkritik, justru jadi pengganggu sistem. Bahwa lebih baik memelihara kepatuhan daripada menerima pikiran kritis. Namun pertanyaannya: sistem seperti ini akan membawa negara ke mana? Bila ruang berpikir hanya diisi oleh mereka yang menurut dan tidak mengganggu harmoni elite, maka arah kebijakan publik hanya akan memutar di antara para penjilat.

Kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak koruptor justru berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Mereka tidak bodoh secara akademik. Justru karena cerdaslah mereka bisa merancang skema penggelapan yang rumit. Namun, kecerdasan yang tidak disertai etika dan keberanian moral hanya akan melahirkan predator-predator baru dalam sistem pemerintahan. Maka, masalahnya bukan pada kepintaran, melainkan pada matinya nurani.

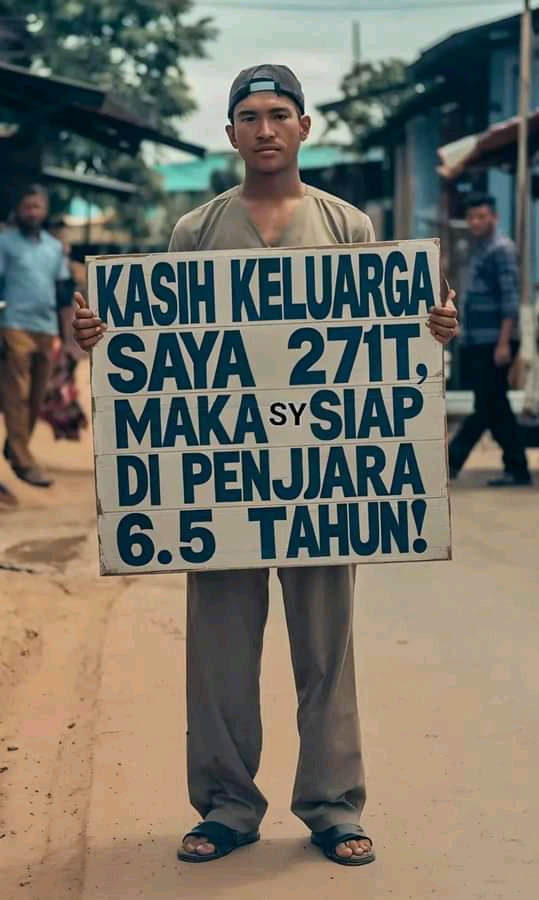

Pertanyaannya kini: apakah negara kita sedang mengalami anti-intelektualisme sistemik? Banyak kalangan merasa bahwa akademisi dan intelektual hanya dibutuhkan saat legitimasi politik dibutuhkan. Selebihnya, suara mereka diabaikan, bahkan diserang. Kritikus dianggap tukang nyinyir. Aktivis dipersekusi. Mahasiswa dikriminalisasi. Di tengah semua ini, muncul pertanyaan tajam dari publik: apakah kita harus “berlagak bodoh”, menutup mata terhadap kesalahan, bahkan ikut menjadi bagian dari sistem kotor, agar bisa diterima?

Pernyataan seperti “orang pintar tidak jadi apa-apa” bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga berbahaya secara ideologis. Ia menormalisasi anti-intelektualisme. Ia menciptakan atmosfer yang membenarkan bahwa tidak masalah menjadi tidak kompeten asal bisa taat. Pernyataan ini bertentangan dengan semangat konstitusi kita yang mengamanatkan pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks hukum tata negara, kita bisa menilai bahwa demokrasi yang sehat bergantung pada kebebasan berpikir, kritik yang terbuka, dan penghargaan terhadap kapasitas individu. Jika negara ini terus dikuasai oleh cara berpikir yang meremehkan kecerdasan dan menjunjung loyalitas buta, maka kita tengah mengundang kehancuran dari dalam.

Banyak negara gagal bukan karena rakyatnya bodoh, tetapi karena pemerintahnya takut pada orang pintar. Takut pada orang jujur. Takut pada pemikiran kritis. Sejarah menunjukkan, pemerintahan yang takut pada intelektual adalah pemerintahan yang rentan represi, karena ia hidup dalam bayang-bayang ketidakpercayaan diri.

Kita tidak butuh lebih banyak orang yang “tidak terlalu pintar” agar mudah dikendalikan. Kita butuh lebih banyak orang cerdas yang jujur dan berani. Negara ini terlalu besar untuk diserahkan pada mereka yang hanya pandai basa-basi dan tidak punya gagasan besar.

Jadi, jika hari ini seorang Presiden mengatakan bahwa orang terlalu pintar tidak jadi apa-apa, maka kita harus menjawab dengan tegas: justru karena kami ingin jadi sesuatu untuk negeri ini, kami memilih tetap berpikir, tetap kritis, dan tetap waras. Karena yang bodoh itu bukan orang yang banyak membaca, tetapi orang yang membiarkan dirinya dibodohi—demi kekuasaan.

Desi Sommaliagustina

Desi Sommaliagustina