Dalam dunia yang dipenuhi dengan euforia atas pertumbuhan ekonomi dan narasi optimisme pemerintah, kabar yang satu ini hadir sebagai ironi paling getir. Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu kekuatan utama G20, justru menempati peringkat tertinggi untuk tingkat pengangguran di kawasan ASEAN. Bukan di bidang olahraga, bukan dalam capaian akademik atau inovasi teknologi—tetapi dalam jumlah warga negara yang tidak bekerja.

Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) dan International Labour Organization (ILO) yang dirilis awal tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,3%, tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Bandingkan dengan Vietnam (2,3%), Thailand (1,0%), Malaysia (3,4%), bahkan Filipina (4,5%)—semua berada di bawah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat bahwa per Februari 2025, ada lebih dari 7,8 juta pengangguran terbuka di Indonesia.

Fakta ini menggelitik sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin negara dengan “bonus demografi” justru gagal menyerap tenaga kerja? Bukankah pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim stabil di atas 5% dalam lima tahun terakhir? Di mana letak paradoks ini?

Antara Bonus dan Bom Waktu

Istilah “bonus demografi” sering menjadi mantra dalam pidato-pidato kenegaraan. Disebut sebagai masa keemasan ketika proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar daripada usia nonproduktif. Namun, alih-alih menjadi berkah, bonus ini berubah menjadi bom waktu. Lapangan kerja tak berkembang seiring ledakan jumlah angkatan kerja.

Sistem pendidikan kita menghasilkan jutaan lulusan setiap tahun, tetapi mayoritas tidak terserap oleh pasar kerja. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun mendominasi kelompok pengangguran. Ini menandakan bahwa sistem pendidikan tidak sinkron dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kurikulum stagnan, minim pelatihan vokasi, dan kampus lebih berorientasi pada gelar ketimbang kompetensi.

Program Kartu Prakerja, misalnya, sejak awal dikritik karena lebih menonjolkan insentif daripada pelatihan keterampilan yang sungguh-sungguh. Banyak yang menganggapnya hanya sebagai “bantuan sosial terselubung”, bukan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja. Sementara itu, program industrialisasi tidak berjalan paralel dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah memang gencar membangun infrastruktur, namun efeknya pada penciptaan lapangan kerja belum signifikan. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau kawasan industri belum otomatis menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja. Apalagi, banyak proyek infrastruktur dikerjakan oleh kontraktor besar dengan teknologi padat modal, bukan padat karya.

Investasi Asing, Rakyat Tersingkir

Satu sisi lain yang mengganjal adalah soal investasi asing. Masuknya investor dari China dan negara lain di sektor pertambangan, energi, hingga manufaktur, ternyata tidak diiringi dengan kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal secara proporsional. Tak sedikit laporan yang menunjukkan proyek-proyek besar justru lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja asing untuk posisi teknis maupun manajerial.

Alih-alih menjadi tuan rumah di negeri sendiri, anak bangsa justru tersingkir dalam pembangunan nasional. Padahal, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ini bukan sekadar norma hukum, tapi amanat konstitusi yang terus dilanggar oleh kenyataan kebijakan ekonomi kita hari ini.

Jika pun ada pekerjaan, kualitasnya sangat layak dipertanyakan. Sebagian besar lapangan kerja baru berada di sektor informal dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum. Sektor informal kini menyerap lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia, menurut data BPS. Artinya, negara sedang membiarkan mayoritas pekerjanya berada dalam ketidakpastian.

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang digadang-gadang sebagai solusi kemudahan investasi, justru makin memperlemah posisi buruh dan memperbesar fleksibilitas tenaga kerja tanpa jaminan. Kontrak kerja jangka pendek, outsourching, dan jam kerja tidak menentu menjadi momok baru yang mengancam kesejahteraan pekerja.

Pendidikan yang Tidak Adaptif

Masalah kian kompleks ketika dunia pendidikan tidak bisa mengikuti perubahan dunia kerja yang cepat. Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital menuntut keterampilan baru, namun sekolah dan universitas masih terjebak pada pola pikir lama. Digital literacy, coding, bahasa asing, dan critical thinking tidak menjadi pilar utama dalam kurikulum.

Lulusan SMK yang seharusnya menjadi tulang punggung tenaga kerja terampil justru memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Ini menandakan kegagalan pendidikan vokasi dalam menjawab kebutuhan industri. Pemerintah seolah enggan melakukan reformasi pendidikan menyeluruh, padahal ini adalah fondasi masa depan ekonomi bangsa.

Narasi pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan untuk menutupi kenyataan lapangan kerja. PDB boleh tumbuh, APBN boleh surplus, namun pertanyaan mendasarnya: apakah pertumbuhan itu inklusif? Apakah menciptakan kesejahteraan merata atau hanya menambah pundi-pundi segelintir elite?

Tanpa keberpihakan yang nyata pada sektor UMKM, reformasi agraria, perlindungan pekerja, dan pembenahan pendidikan, pertumbuhan hanya akan memperdalam ketimpangan. Angka pengangguran tinggi bukan hanya soal statistik—ia adalah potret kegagalan negara memenuhi hak dasar rakyatnya untuk bekerja dan hidup bermartabat.

Yang jadi pertanyaan saat ini, apa yang harus dilakukan?

Pertama, negara harus kembali kepada mandat konstitusi. Hak atas pekerjaan adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi harus menjadi prioritas nasional, bukan hanya slogan. Keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah sangat penting dalam membangun ekosistem kerja yang relevan dan berkelanjutan.

Kedua, regulasi ketenagakerjaan harus berpihak pada rakyat. Revisi terhadap Omnibus Law yang dinilai melemahkan perlindungan pekerja harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Penegakan hukum ketenagakerjaan juga harus diperkuat, termasuk soal pengawasan terhadap investasi yang menggunakan TKA secara berlebihan.

Ketiga, perlu keberanian politik untuk memprioritaskan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja: pertanian, perikanan, industri kreatif, dan ekonomi hijau. Pemerintah harus menyalurkan insentif, subsidi, dan akses permodalan kepada sektor riil, bukan hanya perusahaan besar atau konglomerasi.

Keempat, kebijakan fiskal dan anggaran negara harus dirancang dengan orientasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Transfer dana ke daerah, dana desa, hingga bantuan sosial harus dibarengi dengan strategi ekonomi produktif, bukan sekadar konsumtif.

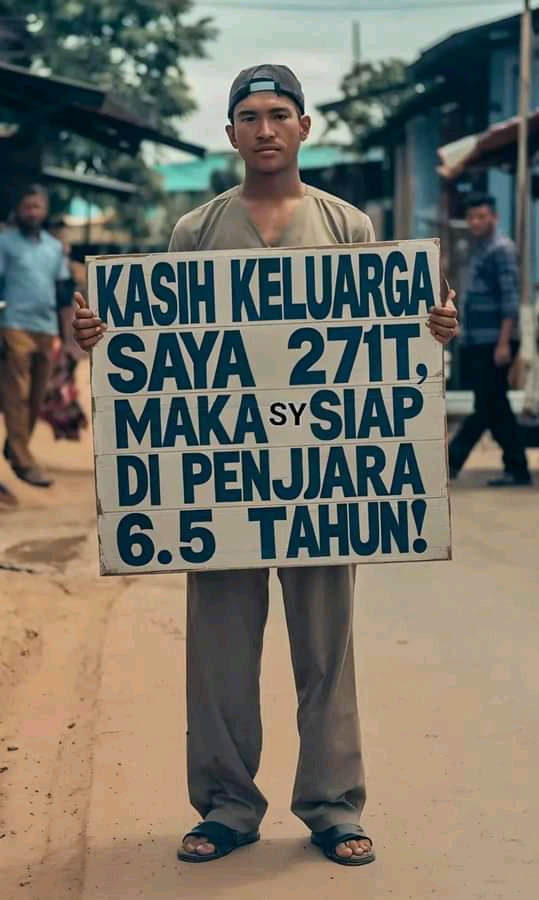

Statistik pengangguran seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan. Indonesia tidak bisa terus membanggakan diri sebagai negara besar jika rakyatnya tidak punya pekerjaan. Kita tidak bisa terus berlindung di balik angka pertumbuhan jika itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.

Menjadi “juara satu” pengangguran di ASEAN bukan prestasi, tetapi tamparan kolektif. Bila tidak segera dibenahi, status ini akan menjadi kutukan sejarah. Kita tidak sedang kekurangan SDM, tetapi kekurangan keberanian dalam menata ulang arah pembangunan nasional.

Selamat Indonesia, atas gelar juara satunya. Semoga ini menjadi yang terakhir.

Desi Sommaliagustina

Desi Sommaliagustina